首のコリ

こんにちは😄

今回は多くの方が苦しんでいる首コリについて

書いていきます!!

パソコンやスマートフォンなどの画面をずっと見続けたり、

悪い姿勢でデスクワークやパソコンを使用したりすることで、

首の後ろがかたくなったり、

こわばったりしたという経験はないでしょうか?

首のこりの症状や原因、予防法などをご紹介します。

まず、首が凝っている状態とは、筋肉が縮んでかたくなったり、

こわばったりした状態をいい、首のこりは首の後ろ、

うなじ周辺の筋肉がこり固まった状態です。

長時間のパソコン作業などで首から肩の筋肉が緊張すると、

血行が悪くなり、血液から供給される酸素が不足して老廃物質がたまり、

それが原因で痛みやこりなどの不快な症状が引き起こされます。

首のコリの原因

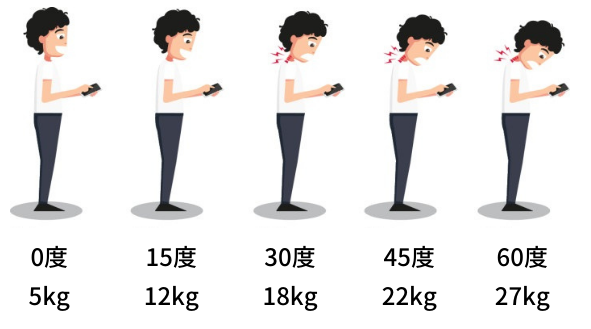

1.頭を支えることによる負荷

頭の重さは体重の8〜10%とされており、

首と肩にはこの重さを支えるために日常的な負荷がかかっています。

首や肩の筋肉は負荷がかかると縮まり、

そこを通る血管も縮むので血行が悪くなります。

血行が悪くなると、筋肉にできた老廃物質がたまって

神経を刺激するため、こりや痛みの症状が出てきます。

2.長時間同じ、または悪い姿勢でいることによる筋肉の緊張と疲労

デスクワークやパソコン作業などで長時間同じ姿勢でいると、

首や肩の周辺の筋肉に緊張が続き、老廃物質がたまって、

こりの症状があらわれます。

また、姿勢が悪いままでスマートフォンやテレビなどの画面を

見続けたりしても、同様にこりの症状が出てきます。

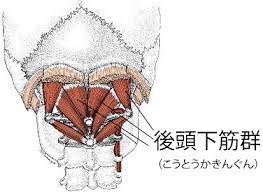

最近では理学療法の研究が進み、しつこい首のこりの原因は、

首の筋肉の奥深くにある後頭下筋群がこることで起こるといわれています。

後頭下筋群がこると首の後ろ上部の張りや痛みなどがあらわれ、

首をまわしにくくなることもあります。

「僧帽筋」という背中から首を覆う筋肉がこることで起こる

肩や首のこりとは異なるので、肩周りをもみほぐしても

解消しにくいという特徴があります。

3.眼精疲労

パソコンやスマートフォンなどで長時間にわたって目を酷使し続けると、

目の疲れだけでなく全身に疲れを感じることがあり、

この状態を眼精疲労といいます。

首のこりもその症状の一つです。

また、近視や乱視、老眼などの矯正でメガネの度が合っていない場合や、

白内障などで物が見づらい場合などは、

目を近づけるなどの不自然な姿勢をとりがちで、

その結果、首のこりが引き起こされることがあります。

4.運動不足による筋肉疲労と血行不良

日頃から体を動かしていないと筋肉が使われないため、

筋肉の緊張や疲労が起こりやすくなり、

肩や首筋のこりがあらわれやすくなります。

また、運動不足は血行不良を招き、

首のこりが悪化する原因にもなります。

運動量の少ない人は、筋肉量も減ってしまうので、

首のこりなどを生じやすくなります。

筋肉量の多い人は、血行不良を起こしにくく、

首のこりなどなりにくいことがわかっています。

5.ストレスによる緊張

精神的なストレスを受けると自律神経の働きが乱れます。

自律神経は筋肉の緊張や血行にも関係しているので、

ストレスが続くことでバランスを失うと、

筋肉の緊張や血行障害となり、首のこりが起こります。

一時的なものであれば問題ありませんが、

連日ストレスにさらされ筋肉に過剰な緊張状態が続くと、

首のこりが慢性化することがあります。

6.寒さによる緊張、自律神経の乱れ

寒い場所や冷房の効いた部屋で長い時間過ごしていると

体に不自然な力が入り、筋肉が緊張します。

さらに、寒さによって自律神経の乱れが引き起こされ

交感神経が過度に働くことで筋肉の緊張が強まります。

そうすることで首のこりが生じます。

日上でできる首コリの予防法

①食事で血行を良くする

血行不良を改善するために、栄養も大切です。

例えば、血行を促す栄養素はビタミンEで、アーモンドやクルミ、

たらこなどに多く含まれています。

また不飽和脂肪酸のDHAやEPAも血行を促進する作用があります。

これらは背の青い魚(いわし、あじなど)に多く含まれています。

そして筋肉の元となるのはたんぱく質です。

肉類、魚類、豆腐や納豆などの大豆製品に多く含まれています。

また、カルシウムやカリウム、マグネシウムといったミネラルは、

筋肉の働きを助ける役目があります。

これらは体内で相互に作用しあって働くので、

バランスよく摂ることが大切です。

食事を見直して、不足を補うようにしましょう。

②ストレッチなどで血行を良くする

こりを感じたら、首の筋肉のストレッチをしましょう。

腹式呼吸をしながら前後左右に無理なく伸ばせるところまで

ゆっくりと首の筋肉を伸ばします。

伸ばせるところまで伸ばしたら、その状態を20~30秒間保って元に戻します。

また、肩甲骨周辺の筋肉をほぐすような肩甲骨ストレッチも

首や肩のこりに効果的です。

体に負担が少なく、全身の筋肉をバランス良く使う運動を、

少しずつでも行うようにしましょう。

ウォーキングやサイクリング、ストレッチ、ラジオ体操なども良いでしょう。

③首や肩を冷やさない

夏のエアコンによる冷やし過ぎや、

冬の寒さに身を縮める筋肉の緊張は、こりの原因となります。

冷気をなるべく避け、冷えてしまったときは、

蒸しタオルやカイロなどを使って首と肩を温めましょう。

④仕事の環境を見直す

パソコンの画面との距離を40cm以上離し、

目線が下になるように位置を調節し、背筋を伸ばして椅子に深く腰掛け、

キーボードは自然に手を置いたときに、

ひじの角度が90〜100度くらいになるようにすると体に負担が少なくなります。

デスクワークが続く場合は最大2時間を目安に1回は休憩をとり、

伸びをするなど適度に体を動かすようにしましょう。

以上が、首コリの原因と予防法でした😝

当院でも首コリがなかなか改善しない方へは

ヘッドマッサージ

をおすすめしています😉

頭の緊張を取り除くことによって

首・肩の張りが和らぎます!!

気になる方はお気軽にお声掛けください😌

中原区、武蔵新城の駅から徒歩5分!

しんじょう中央接骨院・整体院は

コロナ対策として

施術者の検温、換気、手指消毒、治療の後のベッドの消毒、

使い捨てフェイスシートの使用等行っております。

可能な限り、コロナ対策をこれからも行ってまいります。

今後とも何卒よろしくお願いいたしますm(_ _)m

診療時間

平日 9:00~12:00 15:00~20:00

土日祝 9:00~12:00 15:00~18:00

木曜休診

TEL 044-982-1912

しんじょう中央接骨院・整体院

院長 青柳 友大

Tags: